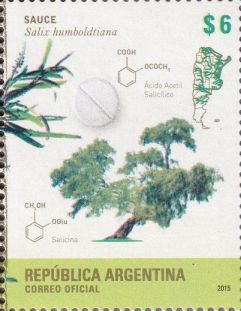

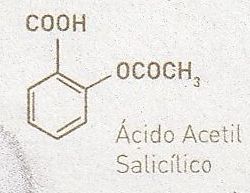

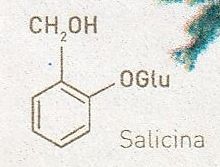

古くはギリシャの医聖ヒポクラテス(紀元前460?〜377)が「ヤナギの皮を煎じて飲むと痛みがとれる」と記されていたり、中世ヨーロッパの伝統医療では西洋ヤナギ樹皮の苦い煮汁が使われていた。これらの沈痛効果は西洋ヤナギに含まれるサリシン(構造式左 Glc=グルコース)に寄るところが大きく、その名前もヤナギの属名salixにちなんだものとなっている。しかし単離されたサリシンさらに苦くてまんまには飲めた物では無い。そこで開発されたのが構造がよく似たサリチル酸(拡大図右 実際サリシンは人間体内でサリチル酸に変換されている)。しかしこいつは胃の粘膜にダメージを与えるので胃が荒れる。「はてどうしようか?」とさらに開発されたのが、現在もよく使われているアセチルサリチル酸(通称アスピリン)です。

という訳で、切手の中には現在の鎮痛剤(錠剤と共に)とそのご先祖様の分子構造式と西洋ヤナギ(多分。。。自分植物は詳しくないもので)が描かれています。

[紙の上の分子達] [科学切手の世界MENU] [Top Page]に戻る